目次

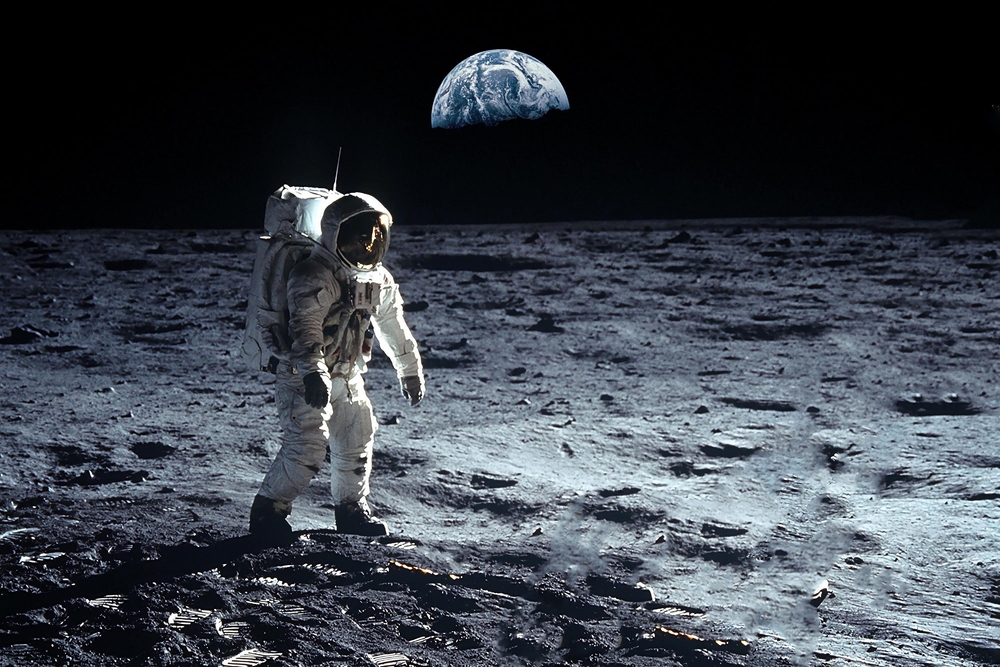

アメリカ航空宇宙局(NASA)は、有人月面探査を目指すプロジェクト「アルテミス計画」を推進しています。人類が初めて月に降り立ったのは1969年、アメリカのアポロ計画によるものでした。アポロはギリシャ神話における光明や音楽の神、アルテミスはアポロの双子で、月の女神とされています。アルテミス計画は、アポロ計画の再来ともいえますが、アルテミス計画では人類を再び月に送るだけでなく、持続的な探査と拠点の構築、さらには火星への有人探査への道を切り開くことを目指しています。プロジェクトには、2024年9月現在で43カ国が参加しており、日本も重要なミッションを担っています。

本記事では、アルテミス計画が、これからの人類の宇宙探索にどのような意義を持つのかを解説します。

アルテミス計画が目指すものとは?

アルテミス計画は、NASAが主導する月面探査プログラムです。アポロ計画が月面着陸を目的としていたことに対し、アルテミス計画は、月面の開発や拠点の建設を進め、人類が月面で常に滞在できる環境を整えることを目指しています。アメリカ単独ではなく、日本やヨーロッパなどを含めた国際協働プロジェクトとして進められており、スペースX社などの民間企業もロケットや宇宙船の開発に深く関わっている点も、アポロ計画と大きく異なる点です。

では、なぜ人類はこれほど月に注目しているのでしょうか。月にはアルミニウムやチタンといった資源が豊富に存在し、月面でのインフラ構築や資源開発に役立つとされています。また、月の北極や南極には水が氷として存在しており、これを飲み水やロケットの燃料として利用できる可能性もあります。このため月は、将来的に火星などのさらに遠い惑星への有人探査を行う際の中継地点として期待されているのです。

さらに注目されているのが、月の表面にある砂(レゴリス)に含まれるヘリウム3という物質です。ヘリウム3は、水素の一種である重水素と核融合させることで、放射性廃棄物を生じることなく大きなエネルギーを生み出す可能性があるといわれています。月は、将来の人類の居住地としてだけでなく、地球の資源を補完する存在としても大きな魅力を持っているのです。

初の女性や日本人の宇宙飛行士の月面着陸を目指して

アポロ計画では、月面に降り立った計12人全員がアメリカの白人男性でした。アルテミス計画では、初めて女性や有色人種の宇宙飛行士が月面に降り立つことが計画されています。これに先駆け、最初のミッション「アルテミス1」では、無人で月の周辺を飛行するため、新型ロケットSLS(スペース・ローンチ・システム)が打ち上げられました。SLSに積まれた新型宇宙船「オリオン」には人を乗せず、月面から約100キロメートルまで近づくことに成功。約1ヶ月後に無事地球に帰還しました。

続いて2026年4月以降に計画されているのが、アルテミス1とほぼ同じ行程を有人で行う「アルテミス2」です。4名の宇宙飛行士が宇宙船「オリオン」に搭乗し、月面には着陸せずに、宇宙船のシステムや生命維持装置などの性能を確認し、地球に帰還することを目的としています。そして、いよいよ「アルテミス3」で、1972年以来初めて宇宙飛行士による月面への着陸が予定されています。

アメリカは、長期的な月面滞在を可能にするアルテミス・ベースキャンプを月の南極近くに建設することを発表しています。この前段階として、月の周回軌道上には、宇宙飛行士が滞在する宇宙ステーション「ゲートウェイ」が建設され、ここで宇宙船「オリオン」がドッキングし、宇宙飛行士は月着陸船「スターシップ」に乗り換えて月面に向かいます。ゲートウェイは、現在地球を周回している国際宇宙ステーション(ISS)の約6分の1の大きさで、火星有人探査に向けた拠点としての活動も期待されています。

アルテミス計画は、アルテミス3以降も継続され、日本人宇宙飛行士も月面に降り立つことが計画されています。日米合意によると、降り立つのは2回とされ、早くて2028年とみられています。

アルテミス計画で日本が担う役割とは?

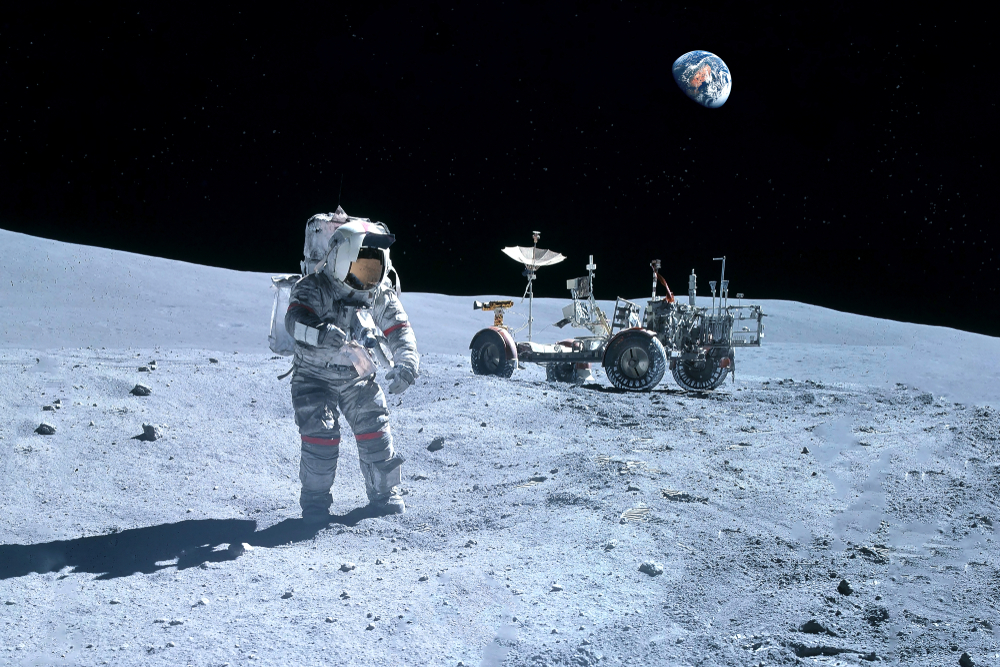

日本は2019年10月にアルテミス計画への参加を表明しました。これまで日本が培ってきたISSでの有人宇宙活動や、宇宙ステーション補給機「こうのとり」(HTV)での技術を活かし、ゲートウェイへの機器の提供および、物資補給を担当することが決まっています。また、探査機が取得した月面データの共有や、有人与圧ローバーの開発を進め、将来の有人月面着陸や持続的な月面探査の実現に向けた準備を進めています。

有人与圧ローバーとは、宇宙飛行士が乗り込み、ローバー内で生活しながら月面を約1ヶ月間にわたって移動・探査できる車両です。宇宙飛行士による手動操作、自動運転のどちらにも対応可能で、広範囲の月面の地質・資源調査などを行うことができ、持続的な活動を目指すアルテミス計画の成功に不可欠な要素となっています。これは世界初のシステムであり、日本初の単独で機能する有人宇宙船でもあります。

地球から宇宙へと活動範囲を広げることは、人類の次なるステップです。国境を超えた協働が求められる宇宙開発において、日本の経験と技術がさらに重要となってくるでしょう。

トプコンは1980年代から、精密光学技術を活かして人工衛星や探査機向けの光学部品やデバイスを提供してきました。たとえば、1982年の「きく4号」ではビジコンカメラを、1998年の火星探査機「のぞみ」ではスタースキャナーを提供しています。最近では、小型月着陸実証機「SLIM」に光学ユニットを提供するなど、最先端技術を駆使して宇宙開発に貢献しています。

<参考文献>

JAXA「月周回有人拠点 Gateway 利用概要説明資料」

朝日新聞「日本人2人、月面着陸へ、28年にも1人目 日米合意」

朝日新聞「日本人初の月着陸、候補7人 米国人以外も初」3人目以降も可能性」

ナツメ社「知れば知るほどロマンを感じる!宇宙の教科書」

プレジデント社「日本一わかりやすい宇宙ビジネス」

ワニブックス「知れば得する宇宙図鑑」

ポプラ新書「宇宙はなぜ面白いのか」

日本文芸社「眠れなくなるほど面白い図解プレミアム 宇宙の話」