目次

国にとって、最も重要な情報の一つは「国土はどこまで広がっており、どの程度の大きさを持っているか」です。日本地図を作った伊能忠敬の時代から約40年後、明治初期の政府は西洋の測量技術を取り入れ、国土の測量事業を始めました。日本の測量の近代化はここから始まり、技術の進歩とともにより効率的に、高精度になっていきます。物差しを用いた「三角測量」に始まり、光波を用いた測量機の登場によって、効率と精度が飛躍的に向上。そして現代はGPSをはじめとする衛星測位の技術が加わり、さらに安全かつ高精度な測量が可能になりました。今回は、そんな測量機の進化に焦点をあて、初期の手法から最新の機器まで、その種類と進化の過程を紹介します。

労力の結晶!明治〜昭和初期の三角測量とその測量機

測量とは、道具を使って地上にある物の位置、形状、高さを測定する技術のことです。地図の作成だけでなく、天然資源や地殻変動の調査、土木や建築工事の施工管理、土地境界の決定や登記など、幅広い場面で必要とされます。

日本の近代測量が始まったのは1869(明治2)年。明治政府は、現代の国土地理院の起源となる民部官庶務司戸籍地図掛(みんぶかんしょしつかさ こせきちずかかり)を設置し、国土の測量事業を開始しました。これが現代にもつながる、日本地図作成の基盤となっています。

明治時代から昭和初期にかけては、正確さを確保するために、測量作業に膨大な労力と時間を要しました。この頃、一般的に用いられていた測量法が、三角形を次々に作って距離を計算する「三角測量」です。三角形の形状を描くには、2つの角度が分かれば十分ですが、距離を求めるためには、少なくとも最初に作る三角形の一辺となる長さ(基線)が分かっている必要があります。山頂など見晴らしのよいところに設置した三角点との角度を測り、三角法を用いて距離を計算する必要がありました。

当時、距離を正確に測る方法は「物差し」に頼るしかありませんでした。そのため基線の測定には、3~10kmの直線が確保できる平坦な場所を選び、長さ4~25mの物差し(基線尺)を用いて繰り返し測定が行われました。温度変化で物差しが伸縮しないようにテントで覆い、太陽光や風から保護しながらの作業でした。ひとつの基線の測定には、50日から100日間を要し、測量には測手12名に加え、接合者、読定者、記録者など、大勢の人員が動員されました。こうして、1882(明治15)年から1914(大正3)年の間に、全国15ヵ所に基線が設けられたのです。

基線尺は、鉄とニッケルの合金で作られたスイス製やフランス製の精密な物差しが使われていました。また、三角測量においても、三角形の水平角を測定する器具「経緯儀(セオドライト、トランシット)」は、海外製を用いていました。例えば、1883(明治16)年頃から、一等三角測量(基準点間の距離が約45kmごと)で角度を測るために使用された一等経緯儀はドイツ製で、1度の18000分の1である0.2秒単位という高い精度を誇り、その分、水平目盛盤の大きさは直径27cmと大きく、重さも63kgと他の器機と比べて重厚な造りでした。この経緯儀は、1954(昭和29)年に改造があったものの、1961(昭和36年)年まで長きにわたり使用されました。その後、日本では、大正時代に生産が始まったガラス目盛り盤とマイクロメーターを備えたスイス製の経緯儀が普及しました。経緯儀はその後国産化も進み、現在も使用される測量機の一つです。

光波測距儀の登場で距離測定が飛躍的に進化

三角形を作り角度を測って間接的に距離を求める三角測量は、今でも用いられる手法です。しかし、1960(昭和40)年代に「光波測距儀」が登場したことで、三角法を用いなくても、直接的に距離を測ることが可能になりました。光波測距儀は、光波(レーザーや赤外線)を発信・受信できる測量機です。測定対象となるもう1点に据え付けた反射プリズムに向けて光波を発射し、反射光が戻るまでの時間を測定します。この時間差と光の速度、波長を用いて距離を計算することで、長距離でも高精度かつ迅速な距離測定が可能になります。測量に要する時間と人員が大幅に削減され、効率が飛躍的に向上し、測量の可能性が大きく広がりました。

光波測距儀が普及するにつれて、距離を測る光波測距儀と、角度を測る経緯儀を併用する測量作業が一般的になっていきました。やがて、経緯儀の上に装着できる光波測距儀が増加。1980年に、光波測距儀と経緯儀を一体化した測量機器が登場し、後に「トータルステーション」と呼ばれるようになります。これにより、測量作業の省力化と効率化が一段と進みました。トータルステーションは、角度と距離を同時に測定できるだけでなく、今まで人の手によって行っていたデータの記録、計算や図化までが一連の流れの中で行えるよう進化してきました。一部のモデルではワンマン測量による遠隔操作も可能となり、二人一組で行う従来型の測量作業に比べて、圧倒的なスピードと精度を実現しました。測量士の作業負担は大きく軽減され、現場作業の生産性が大幅に向上しました。現在も建設業界やインフラ整備、さらには災害時の地形調査など、幅広い用途で不可欠な機器となっています。

トプコンは1980年、距離と角度を同時に計測できる「EDMセオドライト GTS-1」を発売以来、トータルステーションを提供し続けています。2025年には、新製品「GT-1500/700シリーズ」「iX-1500/700シリーズ」を発売。創業来の精密光学技術と最新技術を組み合わせ、建設現場の効率化をサポートしています。

・GT-1500/700シリーズ “Geodetic Total Station” | トプコン ポジショニング ウェブサイト

・iX-1500/700 series “intelligence X-ellence Station” | トプコン ポジショニング ウェブサイト

GNSS測量の登場で測量の概念が変革

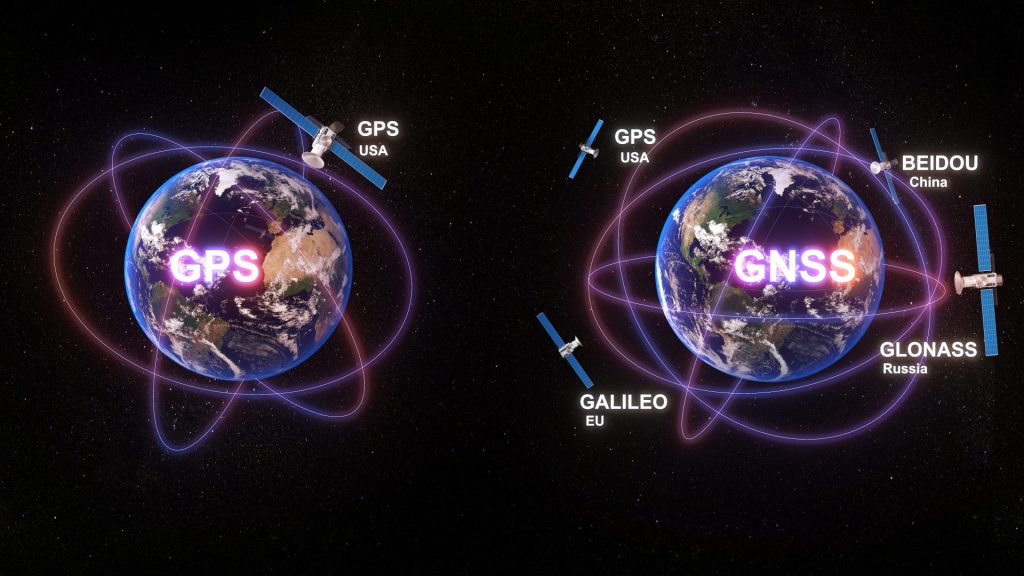

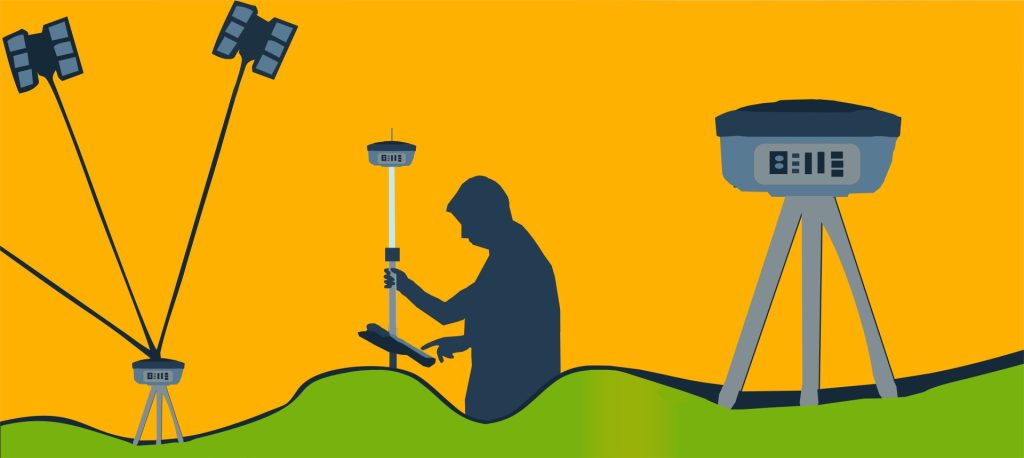

20世紀後半からは「GNSS測量」が始まり、測量技術をさらに大きく進化させます。GNSSは、アメリカのGPS衛星など、複数の人工衛星を利用して、地球上の任意の地点の位置を正確に測定するシステムです。衛星から送られる電波には、その衛星の位置や時刻などの情報が含まれており、GNSS受信機で、複数の衛星からこれらの情報を受け取り、それぞれの衛星との距離を算出することで、緯度・経度・高度を特定します。

従来の光波測距儀による測量は、光波が届く見通しのいい2点間に限られていたのに対し、GNSS測量では、衛星からの電波を受信できれば測量が可能なため、さらに広い範囲で利用できます。誤差も数センチメートル以内と高い精度で、作業時間の短縮や必要な人員の削減にも大きく貢献。現在、建設や土木工事、インフラ整備、農業など、さまざまな分野で利用されており、災害現場でも、被害状況を迅速に把握するためのツールとして活躍しています。

トプコンはGNSS受信機の分野でも、最新技術を取り入れた機器でさまざまな現場をサポートしています。受信可能衛星数や信号を増加させた受信機により、測位性能と作業効率を大幅に向上させています。

・HiPer CR “GNSS受信機” | トプコン ポジショニング ウェブサイト

一方で、GNSS測量には制約もあります。電波を受信するためには同時に4基以上の衛星が見えることが必要であり、これが難しい状況では測量が困難です。このような場合に補完的な役割を果たすのが「VLBI測量」です。VLBIは、数億光年離れた星から放射される電波を地上で受信し、2点間の電波到達時刻の差を基に位置を測定します。VLBIを利用すれば、1000km以上の長い距離をcm単位で観測することができ、地殻変動やプレートテクトニクスなど、地球規模の測量に用いられています。

未来の測量を切り開くトプコンの「ESN-100」

このように、測量技術は飛躍的な進化を遂げてきました。そして現在、さらなる効率化と精度を実現する革新的な測量機器が登場しています。その代表例が、レーザースキャナーによる3Dスキャンです。

トータルステーションによる測量やGNSS測量は、定めた1点の距離や角度、位置情報を正確に取得します。たくさんの点の位置を素早く取得すると、点が点群になり、地形やものの形を3Dで捉えられるようになります。これがレーザースキャナーによる3Dスキャンです。3Dスキャニング技術により、複雑な地形や構造物を短時間でデジタル化すれば、現況データと設計データの比較や進捗管理、品質検査を行うことが可能になります。

2024年に発売したトプコンの「ESN-100」は、現場での作業負担を軽減しながら、正確なデータ取得を可能にする最新の3Dスキャニング技術を搭載した測量機器です。自動整準機能により、ボタンを押すだけで器械の設置が完了するため、専門知識がなくても誰でも簡単に使用できます。さらに、軽量で持ち運びやすい設計により、山間部や急峻な地形などの困難な現場でも安全でスムーズに作業を進められます。スキャンデータをその場で確認できるため、作業の手戻りも最小限に抑えられます。

ESN-100は、次世代の建設工事やインフラ整備における新たなスタンダードとして、多くのプロジェクトを支えていくことでしょう。トプコンのESN-100が実現する、未来の測量の可能性にご期待ください。

・ESN-100 “Scanning Navigator” | トプコン ポジショニング ウェブサイト

(参考文献)

実況出版「測量」