目次

デジタル技術の急速な進化により、一時は影を潜めていたフィルムカメラが、近年、Z世代やミレニアル世代を中心に再び注目を集めています。フィルムカメラは1970〜1990年代にかけて、一眼レフカメラをはじめとする高性能モデルが数多く登場したことを機に全盛期を迎え、多くの人々に愛用されていました。カメラ映像機器工業会が発表する総出荷数統計によると、フィルムカメラ総出荷数は1997年にピークを迎え、約3,600万台に達しています。それが、デジタルカメラの台頭で2000年代に入ると市場が急速に縮小し、2008年には統計からも姿を消してしまいました。しかし、ここ数年のレトロブームの影響で、フィルムカメラの売上がまた伸びているそうです。フィルムカメラの何が若者の心を刺激するのでしょうか。本記事では、フィルムカメラの特徴や魅力、そして、かつてトプコンが製造していたフィルムカメラを用いた具体的な撮影レポートを通じて、その背景を深掘りします。

不便が逆にいい!? デジタルカメラにはないフィルムカメラの魅力

フィルムカメラは、フィルムを装填して使用するカメラのことです。撮影すると、レンズを通った光がフィルム上に塗られた感光剤と化学反応を起こし、画像を記録します。撮影した画像を見るには、薬品を使って感光情報を画像として定着させる「現像」という工程が必要で、その後プリントなどを行って写真の状態に仕上げます。デジタルカメラと異なり即時性はありませんが、このひと手間が、かえってデジタル世代の若者たちの期待感を膨らませます。また、撮影した画像をすぐに画面で確認することもできないため、たとえ撮影に失敗していても分かりません。フィルムカメラでは、現像してプリントが出来上がってから、暗かったり、明るすぎたり、画像が見切れていたり、目を瞑っていたりしたという例は、往々にしてあります。しかし、このうまくいかなかった経験が、次回への挑戦意欲を掻き立てるのです。失敗したくないという思いから、撮影時に気合が入るので、写真に対しての思い入れも深まります。

フィルムカメラは、次のようにさまざまな種類が存在します。フィルムの大きさや出来上がる写真の風合いが大きく異なるため、その機能により使い分けられてきました。

一眼レフカメラ

「一眼レフカメラ」は、撮影内容や被写体に応じてレンズを交換できるのが特長です。「レフ」とは「光を反射する」という意味で、カメラ内部にある鏡(ミラー)で光を反射させてファインダーと呼ばれるのぞき窓を通して、撮影前に実際の映像を確認できる構造になっているため、一眼レフと呼ばれています。交換できるレンズは「広角」、「望遠」、「マクロ」、「魚眼」などさまざまな種類があり、レンズを変えるだけで雰囲気の違う写真が楽しめます。フィルムは35mmが一般的です。

すべての設定を自分で調整できる「マニュアル一眼レフ」、初心者でも簡単に撮影ができる「オート一眼レフ」があり、撮影者の知識やスタイルに合わせて最適なレンズを自由に選べるのも魅力です。

中判・大判カメラ

中判カメラは、35mmフィルムよりも大きな120フィルムや220フィルムを使用するカメラで、6×4.5cm、6×6cm、6×7cmなどのフォーマットがあります。有名なメーカーとして、ハッセルブラッド、マミヤ、ローライなどの名機があげられ、プロのフォトグラファーにも広く愛用されています。

大判カメラは、中判よりもさらに大きなシートフィルムを使用するカメラです。代表的なサイズには4×5インチ(通称「シノゴ」)、8×10インチ(通称「エイト・バイ・テン」)などがあります。風景や建築など、細部まで高精細に記録したい被写体の撮影に適しており、豊かな階調表現と圧倒的な解像度を誇ります。

中判・大判カメラで撮影された写真は、デジタルでは再現しきれない独特の質感や美しい諧調が魅力です。ただし、フィルムサイズが大きくなるほど、カメラ本体やレンズも大きくなるため、取り扱いには高度な知識と技術が求められます。

コンパクトカメラ

「コンパクトカメラ」は、200g以下の軽量なモデルが多く、片手で持ちやすいサイズのため持ち運びしやすいのがメリット。一眼レフのようにレンズ交換ができないため、ボケ感や望遠など繊細な表現は難しいものの、機能が少ない分操作が簡単で、思いついたときにサッと撮影できる手軽さがあります。

さらに、デザイン性に優れたモデルも多く、トイカメラ風のカラフルで可愛いものや、レトロカメラ風のデザインなど、見た目にもこだわった製品も豊富になってきました。また、家電量販店では新品を1万円以下で購入できるモデルがあるところも魅力です。

これまでは扱いやすい広角〜標準レンズを搭載したモデルが主流でしたが、近年ではズームレンズを搭載する機種も増え、対応できる画角の範囲も拡大。また、高性能なレンズや高級素材を使用した外装が魅力の中古高級コンパクトカメラにも注目が集まっています。コンパクトカメラで使用する35mmフィルムは、価格や現像にかかる費用が高くはなく、試し撮りや練習用としても手軽に利用できます。

芸術心を刺激するフィルムカメラの独特な仕上がり

フィルムカメラで使われるフィルムには、ネガフィルム、ポジフィルム、モノクロフィルムの3種類があり、それぞれ独自の質感と色合いをもたらします。ネガフィルムは光の情報を反転して記録し、現像時に本来の色に戻されます。ポジフィルムは撮影された光の情報をそのまま色鮮やかに記録します。モノクロフィルムは色情報を排除し、黒白のグラデーションで美しいコントラストを表現します。

フィルムカメラには、デジタルカメラに備わる「ホワイトバランス」機能がありません。晴天と曇天、室内灯など、光源はモノの色に影響を及ぼしています。ホワイトバランスは、その色合いを補正し、人が見ている色と同じように見せるための機能のことです。フィルムカメラで一般的に用いるネガフィルムなら、現像時にある程度補正されますが、それでもフィルム特有の色味が生まれます。また、光と影のコントラストが強い場合などでも、デジタルのように白飛びや黒く潰れることがあまりなく、柔らかいトーンに仕上がります。

さらにフィルム写真を拡大してみると、小さな点の集まりによって写真が構成されています。デジタルカメラは四角形のピクセルで画像を記録しているのに対し、フィルムは粒子なので、独特のざらつきが味わいを与えています。

若者たちの現代的なフィルムカメラの使用法とは?

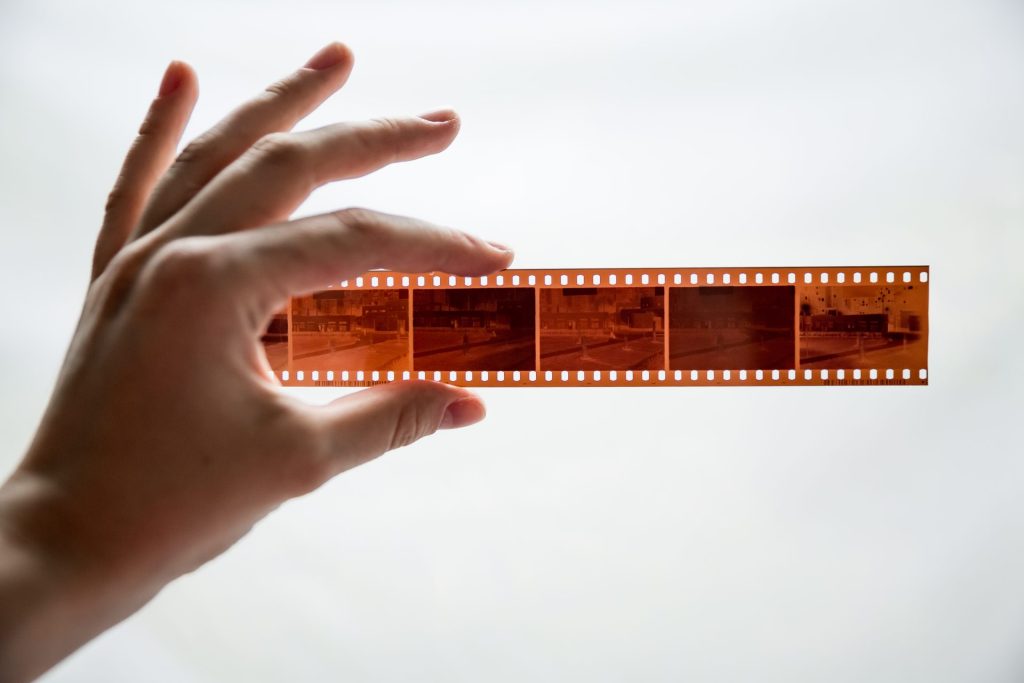

若者たちの間では、フィルムカメラで撮影したあと、ネガを現像してプリントせずにデータだけを受け取り、SNSにアップしたりすることが流行しているようです。データ化したら、ネガフィルムを捨ててしまう人も多いらしく、フィルムカメラ世代には驚きの行動かもしれません。確かにデジタル写真はスマートフォンで持ち歩くことができ、大変便利です。しかし、デバイスのトラブルにより写真が突然失われるリスクも伴います。一方、ネガフィルムであれば、適切に保存しておけば再現像が可能です。フィルムカメラの独特な仕上がりを楽しむだけでなく、大切な写真のネガを手元に残したり、プリントして飾ったりするなど、今後はフィルムの楽しみ方も見直されていくかもしれません。

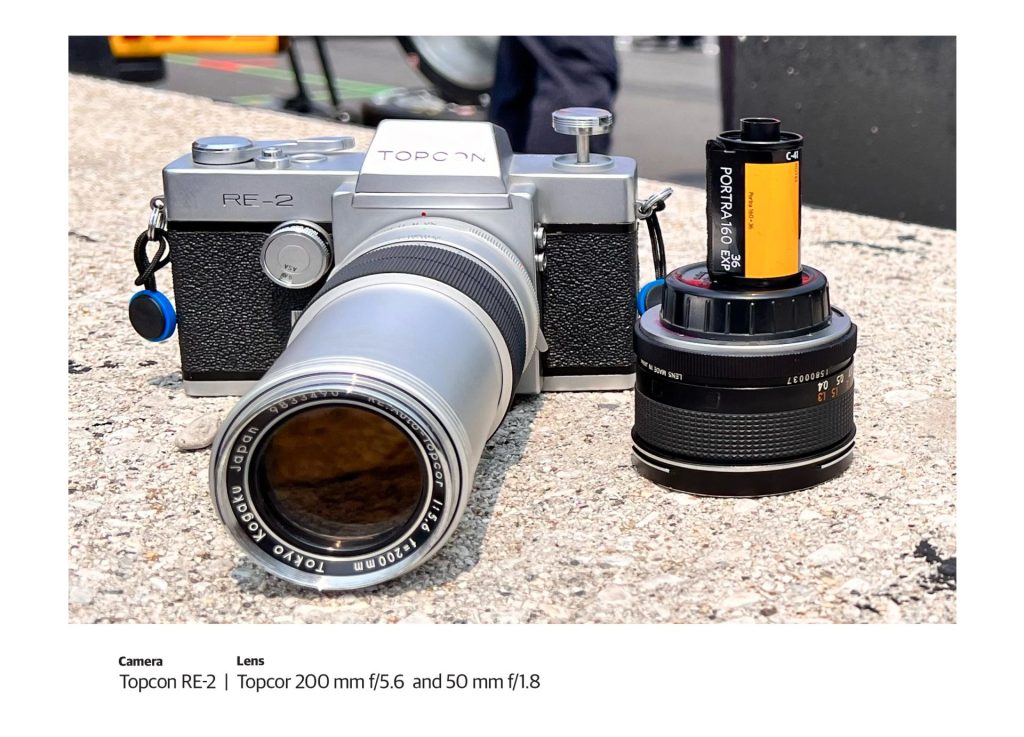

トプコンRE-2

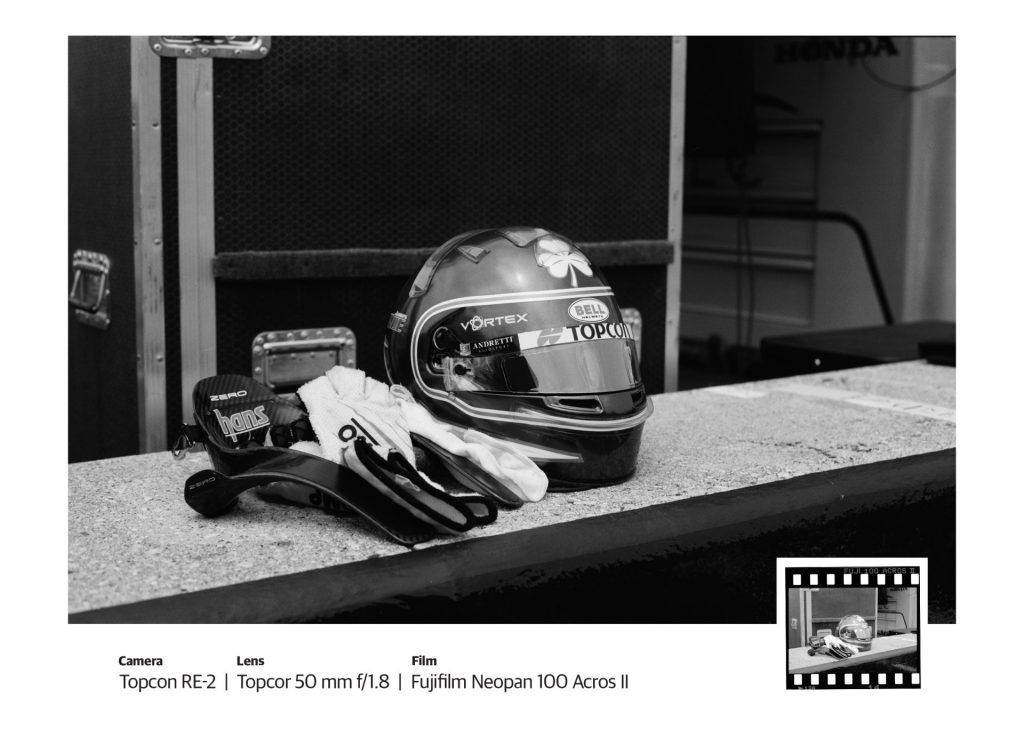

トプコンのフィルムカメラで撮影してみたら…

高精度光学技術で知られるトプコンは、実は1980年代までフィルムカメラを製造しており、画期的技術を搭載した製品をいくつも手掛けていました。その歴史にちなんで、2023年、トプコンがスポンサーをしているレーシングドライバーJames Roeのレースを、トプコンのカメラで、トプコンの社員が撮影するという試みが行われました。使われたのは、1965年製トプコンRE-2の本体とレンズ2本。現代のカメラとは異なり、ピント合わせや絞りの調整も、フィルムの装填や巻き上げもすべてが手動です。通常カメラマンが使用しているオートフォーカスのデジタルカメラなら、時速270kmで走るレーサーを自動で追尾し、1周する間に30〜40枚を撮影できますが、トプコンRE-2は、1分50秒でレーサーが戻ってくる間に、構図を決め、設定を確認し、レーサーが視界に入ったら焦点を合わせてシャッターを切るため、1周で1枚取るのが精一杯。結果、一度のレースで撮影できたのは約150枚でした。プリントまでにはさらに3週間かかり、ようやく手元に届いた写真はSNSにもアップされています。スピードを競うレースとは対象的にどこか穏やかな時間が流れるドラマチックな写真に仕上がっています。ぜひご覧ください。

(参考文献)

読売新聞オンライン「フィルムカメラ・インスタントカメラに再び脚光」

日本経済新聞「フィルム刺さルンです カメラ、若者中心に再ブーム」

技術評論社「フィルムカメラのはじめかた」

マイナビ出版「フィルムカメラの撮り方 きほんBOOK」

文友舎「FILM CAMERA MANUAL」