目次

近年、「サステナブル(持続可能)」という言葉を耳にする機会が増えています。特に2015年の国連サミットで、持続可能な社会の実現を目指す国際的な目標を定めた「2030アジェンダ」が採択され、SDGs(持続可能な開発目標)が掲げられたことで、環境、社会、経済の持続可能性を重視した取り組みが加速しました。

建築分野においても、サステナブル建築の実現が重要な課題となっています。一般社団法人日本建設業連合会によると、「サステナブル建築」とは、設計・施工・運用の各段階を通じて、地域の生態系のバランスを損なわない範囲で、ライフサイクル全体を見据えた省エネルギー・省資源・リサイクル・有害物質の排出抑制を図り、地域の気候・伝統・文化・周辺環境と調和しながら、人々の生活の質を適度に維持・向上させることを目指す建築であると定義されています。 つまり、サステナブル建築は、単に建ててから長持ちする建築ではないということです。

例えば、エジプトのピラミッドは紀元前2600年頃に建造され、現在もその姿をとどめています。しかし、長く残っていることだけでは、サステナブル建築とはいえません。サステナブル建築は、環境負荷を抑え、資源を循環させ、社会の変化に適応することで、快適で持続可能な暮らしを支えることが求められるのです。

日本では、サステナブル建築への取り組みは1990年代後半から本格化しました。近年の事例から、具体的にみていきましょう。

大阪・関西万博が切り拓くサステナブル建築への挑戦

2025年4月13日から開催される「大阪・関西万博」は、持続可能な社会の実現を目指し、環境への負荷を最小限に抑えるためのさまざまな取り組みが実施されています。主催する公益社団法人2025年日本国際博覧会協会は、持続可能な運営のための国際規格「ISO20121」の認証を取得しています。会場内に建設されるものについては、省エネルギー技術や資源の循環活用、自然環境との共生を重視し、サステナブル建築の理念を反映した設計が行われ、これまで日本で実施例の少なかった技術も数多く採用されています。

例えば、会場内には「カーボンリサイクルファクトリー」が設置され、大気中のCO₂を直接回収して建築資材や都市ガスとして再利用するプロジェクトが進行中です。会場の電力供給には、水素・アンモニア発電を活用し、化石燃料の使用を最小限に抑えたエネルギー供給システムを構築することも掲げられています。加えて、軽量で曲げられる「ペロブスカイト太陽電池」をバス停や建物の屋根に設置し、従来では太陽光発電を設置できなかった場所でも発電を可能にしています。さらに、会場周辺の海域では、海藻や海草がCO₂を吸収する「ブルーカーボン生態系」の仕組みを活用し、生物多様性の保全と脱炭素を同時に推進する取り組みも進められています。

これらの取り組みは、単にイベント中の環境負荷を抑えるだけでなく、万博終了後も未来の都市づくりに応用できるモデルケースとして期待されています。

イメージ写真

木材活用が進む日本の大型建築プロジェクト

大阪・関西万博の会場のシンボル「大屋根リング」は、1周2km、高さ20mにも及ぶ国内最大級の木造建築です。東日本大震災で被害を受けた福島県浪江町の木材も活用されており、日本の神社仏閣などの建築に使用されてきた伝統的な「貫(ぬき)接合」と、現代の工法が融合した、耐久性と美しさを兼ね備えた設計が採用されました。

木材は、成長する過程でCO₂を吸収‧貯蔵します。製造時のCO₂排出も少ないため、「伐る、使う、植える、育てる」というサイクルを通じて木材を活用することで、CO₂の排出と吸収のバランスをとることができ、カーボンニュートラルな資材として注目されています。資材として利用できない場合には、化石燃料の代わりに活用することでCO₂排出の抑制にも貢献します。

木材を活用した建築は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会にも取り入れられました。メインスタジアムの国立競技場では、日本各地から集めた約2,000立方メートルの木材が使用され、軒庇(のきひさし)や大屋根に取り入れられました。また、体操競技やボッチャ競技の施設として利用された有明体操競技場でも、約2,300立方メートルの木材が、屋根の大梁や外壁、観客席などに活用されています。約90mにも及ぶ屋根の大梁は世界最大級を誇り、日本初の「複合式木質張弦梁」を採用。施工においては、地上で梁を組み立てた後にリフトアップする工法により、施工の安全性向上と工期短縮を実現し、施工時の環境負荷低減にも貢献しました。

無駄を省く革新的な建築手法の導入

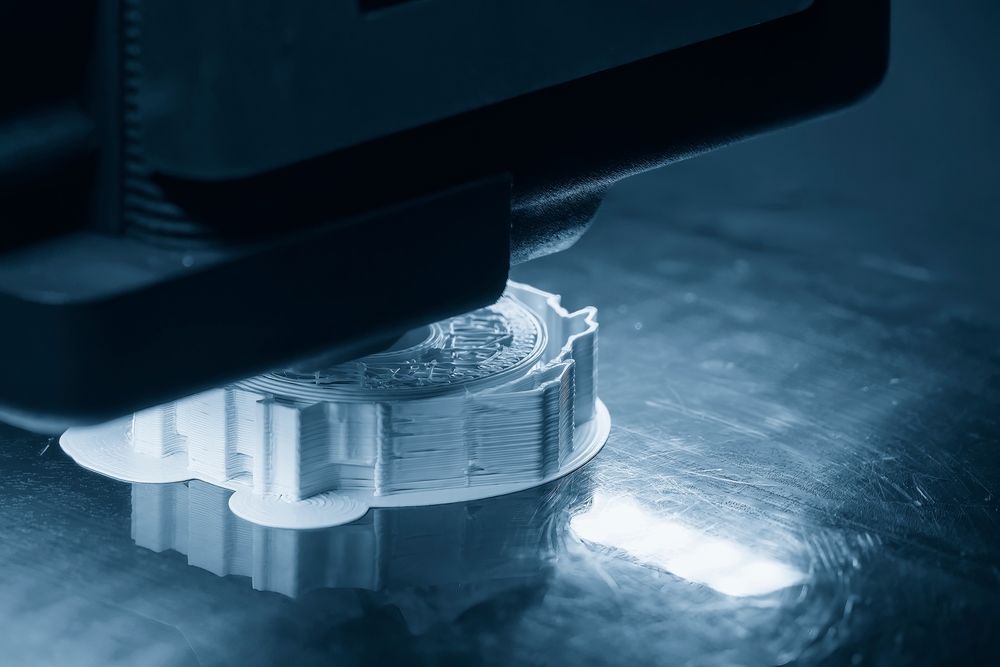

サステナブル建築では、建設中の廃材削減や工期短縮も重要なテーマです。そのなかで、近年注目されているのが3Dプリンター技術の活用です。例えば、国土交通省は能登半島地震の復旧工事において、建設用3Dプリンターを用いた排水設備を制作・設置しました。この設備は、高さ80センチ、幅50センチ、長さ1.4メートルの排水路の折れ曲がる部分に設置され、水の流れをスムーズにする形状に造形されています。従来の施工方法では1週間かかる工事をわずか5時間で完了させ、さらに従来の2倍以上の圧力に耐えられる強度を確保しました。カスタマイズ性に優れ、無駄な資材を削減できる点でも画期的と評価されました。一方で、3Dプリンター用のモルタルはコストが高く、従来工法よりも費用が増加するという課題もあります。

石川県珠洲市に3Dプリンター住宅が建てられた事例では、施工期間だけでなくコストの削減にも成功しました。3Dプリンターでコンクリートを層状に積み上げることで、耐震性や断熱性の高い構造を実現。1LDK(トイレ、風呂付き)50平方メートルで550万円(税別)という低価格で、材料の無駄がなく、少ない人手で施工可能なため、約48時間という非常に短期間で完成しました。この取り組みは、能登半島地震の被災者が低価格で早く生活を再建するための選択肢として注目を集めました。

また、廃材を資材として再活用する取り組みも広がっています。2024年度のSDGs建築賞(大規模建築部門)で国土交通大臣賞を受賞した北海道古平町の複合施設「かなえーる」では、木材と鉄筋コンクリート(RC)を組み合わせたハイブリッド構造を採用し、木材にはコンクリートを流す際に使う型枠を再利用した集成材を用いました。さらに、施工後に焼き色やセメントが付着した木材をそのまま天井に活用し、内装デザインに取り入れています。同施設はNearly ZEB(※)を達成し、年間のエネルギー消費量を大幅に削減。寒冷地に適した高い断熱性や、地中熱の利用、太陽光発電ガラスを導入することで、持続可能なエネルギー利用を実現しています。

※Nearly ZEB:ZEB(ネット・ゼロ・エネルギービル)とは、建物で消費する年間の一次エネルギー(空調・照明・換気・給湯など)を、省エネ対策と再生可能エネルギーの活用により、ゼロにすることを目指した建物のこと。Nearly ZEBは「ZEB」に近い建築物として、高い省エネ性能を持ち、再エネも導入して、消費量を限りなくゼロに近づけた建物のこと。(参考:環境省「ZEB PORTAL ZEBの定義」)

トプコンのソリューションがサステナブル建築にも貢献

サステナブル建築の実現には、建材や工法、設備の工夫など、建築のあらゆるステップで省エネルギー・省資源・リサイクル・有害物質の排出抑制を目指す取り組みが必要です。トプコンは測量・設計・施工・検査といった建設のあらゆるワークフローに対して、IT化・自動化を通じて作業効率を高めるDXソリューションを提供しています。建設工事の効率化は、工期の短縮はもちろん、建機の稼働時間を短縮しCO2排出量を削減するなど、環境負荷の低減にも貢献できます。サステナブル建築の実現にも、近づけることができるでしょう。

トプコンは、『「医・食・住」に関する社会的課題を解決し、豊かな社会づくりに貢献します。』を経営理念としています。SDGsの達成に向け、持続可能な社会の発展を支える技術やソリューションを提供し続け、これからも人々の生活環境を支えながら、持続可能な未来の実現に貢献していきます。

(参考資料)

EXPO2025「EXPO 2025 グリーンビジョン(2024 年版)」

一般社団法人住宅・建築SDGs推進センター「古平町複合施設かなえーる」

経済産業省METI Journal ONLINE「大屋根リングを形づくる福島県産木材」

日本経済新聞「能登に3Dプリンター住宅 低価格、生活再建へ一助」

NHK NEWS WEB「能登半島地震の被災地で3Dプリンターを活用した工事 輪島市」

産経新聞「万博協会が持続可能性の国際認証「ISO20121」取得 省エネルギーや脱炭素評価」

日経BP社「CASBEE入門」

日経BP社「実例に学ぶCASBEE」